- 個人事業者は、総収入金額や必要経費を集計して、令和6年分の事業所得の金額を算出する。

- 「総収入金額に含まれるもの」「必要経費になるもの・ならないもの」「家事関連費のなかで必要経費になるもの」を正しく理解する。

- 給与所得者で確定申告が必要なケースについて確認する

令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分所得税確定申告の期間です。

個人事業者等はもとより、経営者や会社員等の給与所得者でも一定の所得のある人、医療費控除等を受ける人は確定申告が必要です。

個人事業者は必要経費の範囲に注意

個人事業者は、総収入金額や必要経費を集計して、令和6年分の事業所得の金額を算出します。

所得を正しく計算するため、総収入金額や必要経費を正しく計上しなければなりません。

総収入金額に含まれるもの

事業(本業)から生じた売上金額や事業に付随して得た収入は、事業所得として総収入金額に含まれます。

- 事業から生じた売上金額(売掛金を含む)

- 棚卸資産の自家消費※

- 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

- 仕入割引やリベート収入

- 作業くず等の売却代金

- 棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金

- 買掛金の債務免除益

- 消費税の益税

- 雇用調整助成金 など

※仕入価額(製造原価)または通常の販売価額の70%のいずれか大きいほうの金額を収入に含める。

事業以外の暗号資産取引やアフィリエイト広告等による収入については、事業所得ではなく雑所得として計上します。

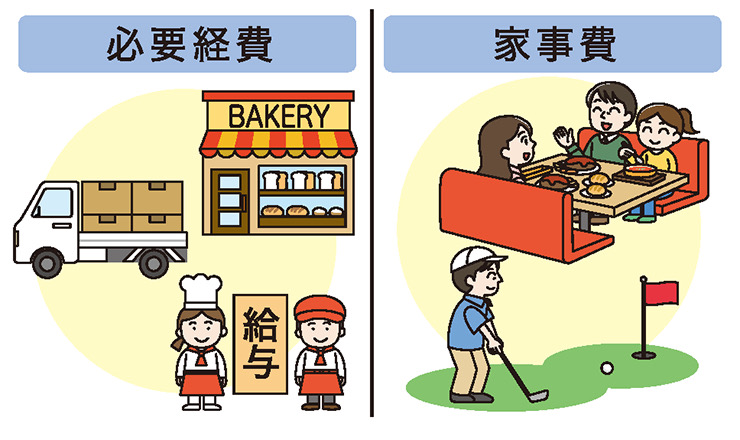

必要経費になるもの

仕入代金(買掛金を含む)をはじめ、広告宣伝費、運送費、従業員給与、賃借料、減価償却費、水道光熱費、その他事業に必要な費用は必要経費になります。

ただし、次のような事業に関係のない支出は、家事費であって必要経費にはならないため、正しく区分しましょう。

- 事業者自身や家族の生活費

- 医療費

- 娯楽・遊興の費用

- 事業者自身や家族に支払う家賃や給与※

- 事業者自身の生命保険料

- 自宅の火災保険料

- 自宅の住宅ローンの利息 など

※青色事業専従者給与の場合は、それが適正な額であれば全額が必要経費になる(税務署への事前の届け出が必要)。

ただし、専従者となる家族は配偶者控除、扶養控除の対象から外れる。

家事関連費のうち必要経費になるもの

個人事業者の場合、店舗併用住宅の家賃、火災保険料、水道光熱費や事業とプライベートの両方において使用する自動車の諸経費など、必要経費と家事費が混在する家事関連費があります。

家事関連費は、原則として必要経費とすることはできないものですが、面積、使用時間等の合理的な方法によって按分し、事業上必要な部分を明らかにすれば、その部分は必要経費となります(図表)。

家事関連費と合理的な按分方法の例

国税庁Webサイト「タックスアンサーNo.2210 必要経費の知識」等を基に作成

給与所得者でも確定申告が必要な場合

年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者は、年末調整を行うため原則として確定申告は不要ですが、医療費控除や雑損控除を適用して所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。

また、次のような給与以外の収入のある人は確定申告が必要になります。

生命保険等の満期保険金

生命保険会社等から受け取った満期保険金や解約返戻金は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。

なお、生命保険契約等の契約者(保険料負担者)と保険金の受取人が同一でないときは、贈与税の課税対象となります。

ふるさと納税の返礼品

ふるさと納税の返礼品の受け取りは、一時所得に該当します(寄附額の30%が目安)。返礼品以外に満期保険金等の他の一時所得があった場合、合計して年間50万円を超えると確定申告が必要になります。

上場株式等の譲渡や配当による収益

「源泉徴収なしの特定口座」における譲渡による収益が20万円超である場合は、確定申告が必要です。

「源泉徴収ありの特定口座」は、原則として確定申告は不要ですが、複数の証券会社の口座において損益通算をする場合や、損失を3年間繰り越せる繰越控除を適用する場合は、確定申告が必要です。

FXや暗号資産の取引による収益

FX(外国為替証拠金取引)や暗号資産取引により得た収益については、確定申告が必要な場合があります。

その他、確定申告が必要な場合については、国税庁Webサイト「確定申告が必要な方」からご確認ください。

(令和6年11月1日現在)

個人事業者等の定額減税は確定申告で!

定額減税の対象となる個人事業者・不動産所得者等については、確定申告において、予定納税額も踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額(所得税分:1人あたり3万円)との精算を行うことになります。

詳細は国税庁「定額減税 特設サイト」からご参照ください。

(令和6年11月1日現在)